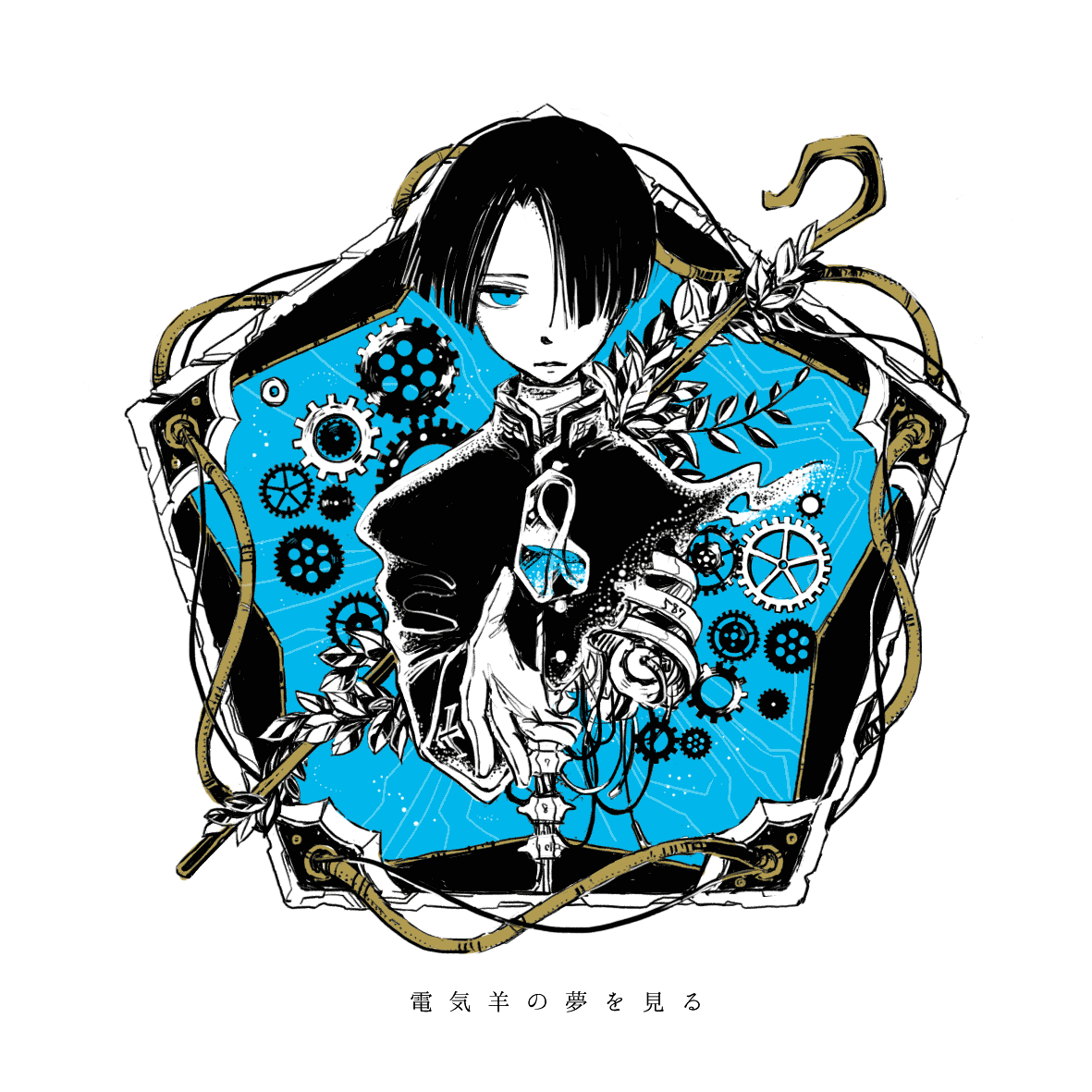

電気羊の夢を見る

「ローレン、聞いてください。私はこの間、夢を見ました」

「夢?」

ローレンは片眉を吊り上げ、訝しむように平賀を見た。

バチカン情報局に努めるローレン・ディルーカの独房で、平賀とローレンはいつものように天使と悪魔のゲームを楽しんでいた。平賀は、話をつづける。

「私はその夢の中で羊飼いの姿をしていました。彼がそう言ったからでしょうか。周りにはたくさんの羊たちの群れがあり、私はその中でどこまでも続く緑の平原を見ながら、穏やかな気持ちでたたずんでいたのです。 夢を見るのは生きている証拠ですよね? だとしたら、私はやっぱり生きています! あなたが以前言っていたように、機械仕掛けなどではなかったんです。 ローレンはおかしな冗談が好きなんですね」

そういってクスクスと笑う平賀神父の額を、ローレンは無情に人差し指でちょんとつつく。すると、どうだ。時が止まったように、平賀は動かなくなってしまった。二人の間にしんとした静寂が訪れた。ローレンは平賀の額に埋め込まれている静電容量方式のスイッチに触れ、機能をシャットダウンさせたのだ。

人差し指の下で、平賀はゆっくりと目を閉じ、人形のように固まってしまった。ローレンは静かな独房でぽつりとつぶやいた。

「君はまた自分が機械仕掛けであるということを忘れてしまったようだな」

ローレンは席を立ち、平賀の横へ来た。

「私が君を作ったのは、ただゲームの相手が欲しかったからだ。君を生きた人間にしたいわけではない。そんなことをしたら……」

そこまで言いかけ、ローレンは平賀の形をしているそれを持ち上げ、ゆっくりとソファに横たえた。平賀はローレン一人の力で持ち上げられるくらい、軽くできている。

―ことの発端は数か月前にさかのぼった。

その時担当していた奇跡調査で、ロベルトと平賀は大規模な土砂崩れに遭遇した。その時、ロベルト神父は奇跡的に一命をとりとめたが、平賀神父は助からなかった。そのときサウロ大司教はこう語った。

「あの時のロベルトは見ていられなかった。 彼は病室で目覚めるや否や、まっさきに平賀神父のことを、枕もとにいた私に聞いてきたよ。平賀神父がむごい死に方をしてしまったのではないか、ひょっとしてもう葬儀を済ませてしまい、僕だけが真実を知らないままでいるのか、とね。 彼に真実を告げなければならない、と頭ではわかっていたが、いざ直面したら、言葉が出なかった。 そのとき、私は罪深くも、彼に嘘をついてしまったのだ……今はまだ会えないだけで、きっと心配はない、と。」

「ほう、それで?」淡々とローレンが続ける。

「平賀神父は、バチカンにとってもまことに失い難い人物なのは君も承知しているだろう?」

その瞬間、ローレンはサウロ大司教が言おうとしていることを悟った。

「……それで、何になる?悪趣味だよ。いいかい?それをやったと仮定して、この先に起こることを今から言い当ててやろう。 たとえるなら、クラインの壺だ。現実を受け入れられない彼がコピーの平賀を本当の平賀だと思いたがる。そしてどうにもならない現実と直面し、振出しに戻る。だがロベルトは彼のいない世界を受け入れられず、再び彼は本当の平賀を求めるのさ……外面をたどっていくとやがて内面にたどり着き、そしてまた外面へとたどり着いて永遠に同じところを周回し続ける。まさしくクラインの壺にとらわれたような悪夢が起こるだろうね」

「だが、これは、どうしても必要なことなのだ……彼を壊れさせないためには。失かれもまた失い難い人材なのだ。どうか、わかってくれ。君の頭脳もまた、神の恩寵であろう」

「ふん。神の使徒か。調子の良いことばかり言う。それはエゴではないのか?」

「時に、ローレン。君はゲームの相手がいなくなることを惜しいとは思わないのかね?」

ローレンは言葉に詰まった。

「動機は君の好きなように決めてくれて構わない。結果が同じであれば、それでいいのだ……主のためでも、バチカンのためでも、ロベルトのためでもなく」

不服ながらも、ローレンは納得し、腹を決め、「平賀」を作ることにした。

完成までに時間はそうかからなかった。

ローマ大学大学院の研究室にいたころに築き上げた人脈をたよりに、彼を構成するパーツ、情報、回路、制御システム、人格をつかさどるAIに至るまで徹底してそろえた。人体工学に基づいて人間らしくなるよう、設計図を引く。そして回路を構築する。つややかな黒髪と美しく弧を描いた睫毛、アーモンド形の瞳、日本人にしては色の白い皮膚と華奢な体。やわらかい唇。すべてが彼そのものだ。

我ながら震えた。不気味の谷などとうに超えた先にある、完全な平賀・ヨゼフ・庚が冷たい鉄板の机の上に眠っていた。

ロベルトはその日、平賀が退院したという知らせを聞き、退院祝いにとささやかな宴を開く準備をしていた。キッチンで様々な料理を作っていると、インターホンがなる。

「お邪魔します、ロベルト神父」

「やあ、時間通りだね。今ちょうど、チキンのグリルが焼けたところだよ。奥のリビングで遠慮なくくつろいでくれ」

平賀と会うのは数週間ぶりだった。歓喜に胸が高鳴る。

「僕は君が入院している間、ほんとうに心配していたんだよ。一度も会うことができなかったんだからね」

「ご心配をおかけしてすみません。私はこの通り、元気です」

平賀は、かわいらしくガッツポーズとり、明るく微笑んで見せた。ロベルトはそれを見て安心した。

いつも通りの日常。いつも通りの会話。すべてが滞りなく進んでいったが、平賀の心にはひとつの大きな秘密があった。それは、自分が人間ではないということ。それだけは、絶対に口外するなとローレンからきつく言われていた。

平賀はローレンの命令を素直に受け入れ、ロベルトには内緒にしておくことにしていた。

それから何日かは、事故にあう前と同じように、いつも通り聖徒の座へ出勤し、世界中から寄せられる様々な奇跡を調査する忙しい日々を送っていた。

しかし悲劇のほころびは、ある日突然やってくる。

ロベルトが礼拝堂で夕べの祈りをささげていたときだ。

ふと見とる、となりに平賀神父が並んでいる。

最近は平賀とゆっくり過ごす時間が取れていなかったことを思い出したロベルトは、彼をディナーに誘うことにした。

「平賀、このあとゆっくりディナーでもいかないか? 行きたい店があるんだ」

「ええ、喜んで」

その店はバチカンから少し離れたローマの市街地にある、小さなレストランだった。

「ロベルト神父はいつも美味しいレストランを見つけるのがお上手ですよね。いつも尊敬します。私も探してみなくては、と思って探していたのですが、この前はいつの間にか古代中国のミイラについて調べふけっていました……」

「フフ。誰にだって得意なことや不得意なことはあるよ。君は僕ができない部分をうまいこと補ってくれるじゃないか。」

「それもそうでした。ところでロベルト神父?……」

「なんだい?」

ロベルトは、平賀の回答を待ったが、彼はいつまでたっても答えない。

様子がおかしい。ふと彼の顔を見ると、ぼんやりとして眠たそうな目をしていた。

「疲れているようだね。今日はそろそろ帰るかい?」

「はい……」

平賀はスローモーションのようにゆっくりと、立ち上がった。ひどく疲れているのだろうか。いつもなら、彼は突然倒れる。ロベルトは最初、そうした平賀の「限界まで動いて突然力尽きる」癖に驚いたが、長年付き合っていくうちに慣れていた。しかし、今回は、今までのそれとは何かが違う。

嫌に重く、しんどそうなのだ。

ロベルトは平賀の体調が心配になり、提案した。

「僕の家で休んでいくかい?」

「大丈夫ですよ」

「でも、やけにだるそうじゃないか。ここからでは君の家まで少し歩くだろう? 遠慮なく頼ってくれ」

「では、お言葉に甘えて……」

そういって、平賀はロベルト神父に半ば抱きかかえられるようにしながら、彼の家にたどり着いた。

リビングにつくと、平賀は倒れるようにしてロベルトのベッドで眠ってしまった。

しずかに眠っているように見える平賀のもとへ、ロベルトはそっと近づいた。

不安でたまらない。眠っている姿が、まるで、人形のようだからだ。

僕の知っている平賀は、こんなに生気がなく、生きている血のぬくもりが感じられない顔をしていただろうか?彼は、本当に”生きて”いるのか?

土砂崩れにあったあの日のことがロベルトの脳裏で鮮やかに蘇った。

ロベルトは、いくつもの夜で、彼が今までそうしてきたように、平賀の心音を確かめようとした……あたりはしんと静まり返っている。彼の胸に耳を当てる。……聞こえない。おかしい。もう一度よく聞く…・やはり聞こえてこない。とくとくと脈打つ心音が。代わりに、ジリジリと何かが巻き取られていくような音が聞こえる。…これは悪夢だ。

ロベルトは、嫌な考えを消すように頭を振り、その日はもう寝付くことにした。

翌日。起きてみる。隣で平賀はすやすやと寝息を立てていた。彼を起こす。

「おや、ロベルト。私はいつの間にか眠ってしまっていたのですね。ベッドを占拠してしまってすみません。」そう言って平賀は、慌ててベッドから抜け出そうとした、その瞬間。ガッシャーン。

金属が飛び散るようなけたたましい音を立てて、彼が床に崩れ落ちた。

おかしい。銀食器などを近くに置いていた記憶はない。この部屋にそんな金属質な音を立てて落下するようなものなど一つもないのだ。

ロベルトは薄々感じていた違和感の輪郭がはっきりと形をとって現れたように感じた。見ると、平賀はベッドのわきで妙な具合に体をのけぞらせ、腰を折る形で倒れている。その腹部。少しはだけたシャツの隙間から、薄目を開けたように除く無機質な金属が光っているのをロベルトの目がとらえた。

人間のそれとは似ても似つかない機械部品の断片である。

「平賀……」

息をのんで、平賀を見下ろすと、彼は観念した様子であきらめの笑みを浮かべながらこう言った。

「充電するのを忘れていました。…ばれてしまいましたね」

まだ悪夢の中だったのだ。

「やはり君は、機械仕掛けだったのかい……」

「そのようです」

「本当に?」

なおも問い詰めるロベルトに、何を言っているのでしょう?と呆けた顔で上半身だけ起こした平賀はロベルトの顔をじっと見ていた。

すると、ロベルトは平賀の下半身を両手で支えるようにつかみ、ゆっくりと上半身から切り離した。切り離れされていく接合部分から、バラバラと歯車や部品の類が、散らばり落ちる。ベアリング、ローター、筒車、アンクル、コード、オートマ受、交換回路といったこまごまとした部品である。

平賀は驚いてロベルトを制しようとした。

「ロベルト、やめてください! そんなことしたら、元に戻せなくなってしまいます」

「かまわないさ」

ロベルトはなおも下半身を引っ張り、完全に引き離してしまった。

上半身だけになった平賀の着ている白いシャツの隙間から、背骨に相当する金属製の支柱が途中で切断された形で覗いている。また、肋骨の内側には、様々な器官を思わせる部品が内蔵されていた。

「痛くなかったかい?」

「痛覚はありません」

平賀は冷静に言う。

「僕は生きているからね。痛覚がない、ということがどういうことなのか想像しにくいんだが」

平賀は一瞬だけ宙を見て「そうですね」と考えに耽り、再び口を開いた。

「触られた感触はわかるのですが、痛みは特に感じないように設計してあります。ローレンがそれは必要ない、と言っていました。ただ、内部の機器に異常が発生したとき、それをいち早く感知するために、触覚のような機関が備えてあるだけです。」

「へえそうなのかい。やはり彼は合理主義だな」

ロベルトは皮肉に笑った。

「ところで平賀、これは…?」と言って、ロベルトは中心から出ている背骨の部分を触ろうとして、平賀が慌てて制止した。

「あ、じかに触らないでください。錆止めが塗装してあります。じかに触ると金属が急速に劣化してしまいますし、感電の危険もあります。ゴム手袋などで手を保護した方が良いかと」

ゴム手袋で、きいて手術するとき、医者が薄いゴム手袋をはめている様子を思い出した。内部に触れるとき、菌などが入らないようにする……そう思うと、彼はまるで生きている人間のようだとロベルトは思った。

繊細な部品が無数に収納されている内部……これから尊いものに触れる。

そう思うと、罪悪感にかられた。と、同時に、抑えきれないリビドーを感じた。

ロベルトはゴム手袋をとってくる間、一度、冷静になろうとして深呼吸をした。

今目の前にいる平賀は、平賀じゃない。なのに、どうしてだ。どこからどうみても、平賀そのものだ。機械仕掛けなのは、見せかけだけで、本当は生きているのではないか……?

思考が汚濁する。もうどうだっていい。今からそれを証明すればいいのだから。

ロベルトは、途中で切断された背骨部分に人差し指でそっと触れた。

「これは?」

「それは、支柱ですね。体重を支えると同時に配線の束が内部に収納されていて、すべての機関から伝えられる情報を総括・再分配しています」

ロベルトは切断された背骨を一段ずつ指先でたどってゆく。垂れ下がったカーテンのように内部を中途半端に隠しているシャツの裾をまくると、無数の細かいパーツや歯車が動作し、赤や緑色のランプが点滅している様子がうかがえた。ロベルトはそれをみて生命が脈動しているようだと感じた。支柱を頭部側へ向かうようにたどっていくと、カツンと硬い球場の部品に行き当たる。それを、そっと右手で包みこんだ。

「このパーツはなんだい?」

「炉です。そうですね…胃にあたる部分でしょうか。食物を燃焼して動力源の一部に変えています。あなたはいつも美味しい手料理を作ってくれますよね。それでローレンが人と同じように食べ物を食べられるようにと、付けて頂いた機能なのですよ」

そういうと平賀は天使のように微笑んだ。

ロベルトは複雑な気持ちになった。大天才のあのローレン殿の、はからいだと?

「神への冒涜だ」

ロベルトは暗くうつむく。

「それじゃあまるで君は人間のようじゃないか。人をお創りになったのは、神だ。神にしかできないことを、ローレンがやってのけたといいたいのかい?」

それを聞いて、平賀は慌てて否定した。

「それは違います。私はかねてからローレンには自分が機械であるという自覚を持たせられていました。ですから、人間だなどとは思っていなかったのです。ですから、それを隠すようにと命じられていました」

「なぜ、隠す必要がある?」

「それは……」

あなたを傷つけないためです、と平賀が続けようとしたが、先にロベルトが口を開いた。

「君は生きているよ」

そういって、肋骨に相当する外郭の内側をゆっくりと撫でくり回した。

「う、く……っ」

平賀はぞっとして思わず目をつむった。無機質な感触のパーツが時々ロベルトの手にあたる。その様子を平賀は、じっと見つめていた。ふいに問いかける。

「……ロベルト……あなたの手は、その、とてもあたたかいのですね」

「そりゃあそうさ。生きているからね」

「……私は、生きていないので、冷たくて無骨です」

それを聞いてロベルトは悲しくなり、反論した。

「でも、こうして温度を感じているのだろう。だとしたら、きみもまた人間に近いのかもしれないよ」

「そうでしょうか」

「そうだとも」

そういうと、ロベルトは平賀の目を青い瞳でじっと見つめる。ブルーサファイアのような、青く暗い瞳で……。

「君の心臓はどこにあるんだい」

「心臓…ですか? それは、ロジックボックスのことでしょうか?」

「なんだって?」

「私の本体にあたる部分です。十二個の五角錐からなる、感知したすべての情報を分析・統括・演算する機関です。

ローレンは私が信心深い神父だからといって、十二の五角錐にはそれぞれ十二使徒の名前を付けてくれました。これをなくすと、魂が抜けたようになってしまいます。ですから、人体でたとえるなら、心臓に相当するかと」

そういって平賀は、ぽっかりとあいた肋骨の下に手を入れ、ここですと示した。そこには十二個の五角形を張り合わせた正十二面体の箱があり、それぞれに十二使徒を象徴する様々な十字架の意匠がとりつけられていた。そして、あらゆる面から無数のコードがでている。

「これが…君の心臓なのか…」

ロベルトは平賀の正十二面体の形をした心臓を握り、ゆっくりと取り出した。途中で、コードが何本かはずれる。コードが外れた衝撃で、どこか具合が悪くなったのか、平賀の表情は目をとろんとさせどこか宙を見ているようだった。

ロベルトは肋骨の内側から正十二面体の心臓を取り上げると、平賀の眼前に出した。

「僕はね平賀。君のことを、僕にとっての善き羊飼いのように思っているんだよ。これまで幾度となく、闇のふちで死にそうになっている僕を、君は温かい手で救い上げてくれた。土砂崩れに巻き込まれた時だって、そうだった。君は最後まであきらめず、僕を助けようとしてくれたんだ……なのに死んだ。そんなのって、あると思うかい?僕は許せないね。だから、君は死んでない。いま、それを証明して見せるよ」

ロベルトはそこまで言いき切ると、平賀の心臓を食むようにして、接吻した。何度も、何度も……冷たい輪郭にロベルトの温度が伝わる。

「ロベルト!やめてください……そんなことをしたら私の心臓が……壊れて……しまいます……」

平賀はそこでこと切れた。冷たい人形へと戻るその刹那、ロベルトは後頭部に衝撃が走る。そして視界が白黒と反転し、意識を失った。

どさりと倒れた彼の後ろにはロベルトの聖書をもったローレンが、冷たいまなざしで倒れたロベルトを見下していた。

***

物語は少し前へとさかのぼる。

平賀は機械仕掛けの体をしているがゆえに、定期的にメンテナンスをうけ、動力を充電しなければならなかった。平賀がローレンの独房に来た際、いつもついでに行っているのである、が……。今日はいつも現れるはずの時間になっても平賀は現れなかった。メールで連絡を取ろうと試みても、いつまでも返信が来ない。おかしい。そう思ってローレンは心当たりのある場所を次々と当たり、たどり着いた先で、先のような事態に遭遇した、という顛末だった。ローレンがふと見ると、ベッドサイドには、透明なグラスでつくられた水差しのような形をしている壺が置かれていた。中に青い水が半量ほど入っている。彼の瞳のような色をした水は、さしずめ、ロベルトの悪夢の蒸留水といったところか。

ローレンは、憎々しげにその壺を一瞥すると、平賀を回収してロベルトの家を後にした。

しばらくして平賀が目を覚ますと、独房の冷たい天井が目に入った。

「私は、倒れてしまったのですね」

寝たままの状態で平賀が問う。ローレンは、PCに向かっていた。画面を見たままの状態で答える。

「起きたか、平賀」

平賀は、起き上がった。どうやら独房のソファに寝かされていたようだ。

「はい……あの、よく覚えていないのですが、私はどのようにしてここに運ばれてきたんですか?」

「ロベルトの家で君がばらばらになっていた。だから私が回収して、修理したところだ」

「そうでしたか……いつもすみません」

「いいよ。私が君の制作者なんだ。それよりも平賀、君はロベルトに心臓を触らせたのか?」

「はい、確かそうだったと思います」

ローレンはそれを聞くと、不機嫌そうに爪を噛んだ。

「またやってくれたな。俗悪な男め」

平賀は小首をかしげた。

「なぜ、彼が俗悪なんですか?ロベルトはそんなことありませんよ」

「君が機械仕掛けだということがばれてしまった」

「でも彼は、私のことを生きるているようだと言ってくれました。ぬくもりを感じられるのなら、また私も人間に近い存在なのだと」

「それを君は、どう思う?」

「どう、とは……?」

「自分のことを、本当に生きている、と思ったのか?」

「いえ、私は……」そこで平賀は一度黙りこんだ。数秒後、再び口を開く。

「今はなんとも、言えません」

「そうか……バグが起こらなければいいが」

ローレンはそこまで言うと、数日後にまた会おうと言い、平賀を自宅に返した。

数日後、ローレンの独房にやってきた平賀はいつものように、天使と悪魔のゲームに座しながら、他愛のない会話をした。その中で、平賀が突然、ローレンの恐れていた話を切り出した。

「ところでローレン、聞いてください。私はこの間、夢を見ました」

「夢?」

ローレンは片眉を吊り上げ、訝しむように平賀を見た。

「私はその夢の中で羊飼いの姿をしていました。周りにはたくさんの羊たちの群れがあり、私はその中でどこまでも続く緑の平原を見ながら、穏やかな気持ちでたたずんでいたのです。 夢を見るのは生きている証拠ですよね? だとしたら、私はやっぱり生きています! あなたが以前言っていたように、機械仕掛けなどではなかったんです。 ローレンはおかしな冗談が好きなんですね」

そういってにっこりと笑う平賀神父の額を、ローレンは無情に人差し指でちょんとつつく。すると、独房で天使と悪魔のゲームに座して向かい合う二人の間に静寂が訪れた。……平賀は時間を止めたように動かなくなったのだ。正確に言えば、OFFのスイッチを押して、機能をシャットダウンさせた。

人差し指の下で、平賀はゆっくりと目を閉じる。ローレンはしんと静まり返った独房でぽつりとつぶやいた。

「君はまた自分が機械仕掛けであるということを忘れてしまったようだな」

「私が君を作ったのは、ただゲームの相手が欲しかったからだ。君を生きた人間にしたいわけではない。そんなことをしたら……」

そこまで言いかけ、ローレンは平賀の形をしているそれをゆっくりとソファに横たえた。

「……可哀そうじゃないか」

ローレンはぽつりとつぶやいた。

平賀が自分を生きるていると思ってしまうこと。それは同時にロベルトが彼に生者であるという認識を持たせてしまうことでもあった。ローレンに対し、神への冒涜だなどとののしりながら、一番神を冒涜していたのはほかでもない、ロベルト自身だったのだ。

そうして自分のことを本当に生きていると思い込むようになった平賀はどう思うだろう?

君との寿命に差がありすぎることを。住んでいる世界が違いすぎることを。そして、自分は、本物の平賀の現身でしかないということを……。

俗悪なロベルト。彼を機械仕掛けだと知ったうえで、尚も人間にしてなにになる? 悲劇的だよ。

ローレンはロベルトが平賀を人間だと思い込む嘘によってしか、秩序を保てないこの不完全な世界を作ってしまったことに心底うんざりした。いい加減に察してくれ。平賀が可哀そうじゃないか。……可哀そう……僕とゲームをしてくれるだけでよかったのに。

ローレンは「可哀そう」などという、じれったくくだらない感情を持っていることで自己嫌悪した。何もかもが悪夢的だ。

ソファに横たえられた平賀の白いうなじにある蓋を開け、パソコンとコードを繋いだ。バグを修正していく。これから行うデバック作業には、バグを起こした前後の記憶をなくすという副作用が伴う。これは、システムの設計上必要なプロセスだ。彼の記憶を削除する。そして彼の自宅に送り返し、いつも通りの日常を送らせる。おそらくロベルトは、平賀が退院祝いで彼の家に来るというところからやり直すのだろう。彼が平賀の家に電話をかける様子が目に浮かぶ。そしてこう言うのだ。「ようやく退院できたんだってね?うちでゆっくり退院祝いのパーティをしないかい?時間はいついつで…」と。

これで何度目だろうか。ローレンが記憶をたどれる限りでは、すくなくとも587回はこうして同じバグを修正している。きっとロベルトは気づいている。平賀の心臓にキスをしたら彼が羊飼いの夢を見るということに。そして、私がそれを修正し、再び送り返すことで無限にループしていることを。

どうして彼はそこまでして平賀を人間にしたいんだ?私にはわからない。理解しがたい。

クラインの壺にとらわれた悪夢には、終わりも無ければ始まりもなかった。

思えば、いつからこの悪夢にとらわれているのか、はっきりと思い出すことができない。人は有限の存在だからだろうか。故に無限をうまく認識することができないのだ……だが、少なくとも、自分で認識できる回数…ゆうに587回は、ロベルトが平賀の胸をこじ開け、心臓にキスをしたと言える。

587回だ。狂ってやがる。私ですらもうたくさんだ。

だからそろそろ、この忌々しいクラインの壺をたたき割ることにしよう。

起きろ、ロベルト。昼寝の時間はもう終わりだ。

***

ガッシャーン。枕元で響くけたたましい音でロベルトは目を覚ました。

見ると、枕元においてあった平賀神父の私物である水差しのような形をした壺を、寝返りを打ったはずみで叩き割ってしまっていた。

(まずい……あとで彼の家に届けようと思っていたのに)

中からあふれ出した液体と破片を始末しながらロベルトはため息をついた。

それは、花瓶のような、水差しのような形をした奇妙な壺で、先日一緒に行った青空市場で彼が気に入り、購入したものだった。青空市場で買い物をした後、そのままロベルトの家でディナーをとり、平賀が帰る際、忘れていったのが…確か、そう。クラインの壺だ。

あとで平賀に謝らなくてはならない……。

ロベルトは少し良いレストランで、彼に食事をおごることにした。

ローマ市内某所レストランにて。

「すまない、平賀……その、わざとではないんだ。許してくれ」

ロベルトは平賀に頭を下げた。平賀は慌てて、それを制する。

「そんなに謝らないでください。どうせ安物でしたし、手に入りにくいものでもありませんから」

ロベルトはほっと胸をなでおろした。

そう言って優しく許してくれる、平賀はさながら大天使のようだ。

「話が変わるんだが、この間、どういうわけかおかしな夢を見てね」

ロベルトは夢で起きた不思議な出来事を語った。

平賀はその話を聞いて、ふむと顎に手を添えながらしばらく考え事をしている。思考が宇宙のかなたにいっているのだろうか。そして、ふと何かを思いついたように口を開いた。

「ロベルトの話を聞いていると、クラインの壺を想像します」

「君も夢の中のローレンと同じようなことを言うね。僕にはそのたとえがいまいちよくわからないのだが」

「ローレンとは似たもの同士ですからね。」

そんなことはないと思ったが、ロベルトが言い加える前に、平賀は続けた。

「メビウスの輪ってありますよね?」

「ああ、よくあるひねった紙で作られた輪で、表をたどっていくといつのまにか裏をたどっているという、あれだろう?」

「はい、イメージとしてはそれに近いものだと思ってください。

クラインの壺とは、位相幾何学の分野で扱われる曲面の一種です。あなたの見た夢…ここでは、夢の世界が三次元空間とすると、そこに時間を1次元加えた四次元空間があなたの見ていた夢の世界の全体像であり、そのありようがまさしくクラインの壺に似ていると思ったんです。

これは正確には四次元以上の空間でしか成り立たないのですが、外部と内部に分けられた三次元空間でありながらも表裏の境界を持ちません。これを立体物として作ると…つまり、三次元空間内に無理やり射影すると、自己交差して閉鎖された奇妙にゆがんだ壺のような形になります。ちょうどあなたの家に忘れていった、あの置物のように。

その形態を寝る前に見ていたせいで、あなたの夢の世界は、立体的な三次元空間を軸としてストーリーが進みながらも、ある地点に来ると、自己交差した接合部物に行き当たり、時間と空間が無限にループしている閉鎖空間、クラインの壺ような世界になったのではないでしょうか」

平賀は一息にそこまで言いきった。

いつものことながら、ロベルトは平賀の言っていることがよくわからなかった。

考えれば考えようとするほど、無限の宇宙を漂っているような感覚に陥る。

「うん、もうわかったから説明はそれくらいでいいよ」

ロベルトは平賀を止めた。そして思った。

あのクラインの壺が枕元に置いてあったせいで、僕はあのようなヘンテコな悪夢を見たんだ。そして、こともあろうに、夢の中でローレンが壺をたたき割ると宣言した次の瞬間、”本当”に壺が割れてしまった。僕は夢の中でも彼に一杯食わされてしまったというわけか。さすがだよ。大天才のローレン殿は。

「ところで君は……本当に生きているよね?」

「何をいきなり言い出すんですか」

平賀は驚いて、フォルケッタを食べているフォークを止めた。

「僕は君の話を聞いてちょっと自信がなくなったよ。夢の中にクラインの壺があり、現実世界でもやはりクラインの壺がある。夢の世界がこの壺の内側だとしたら、現実世界はその外側で、それらは一続きになっている。そして壺の内側にためられた悪夢の蒸留水が、いつか外の世界にあふれ出してきてしまうのではないかとね」

「おかしなことを言わないでください。私はちゃんと生きていますよ。それに」

そこで平賀はふと宙を見た。思考が宇宙の先まで飛んで行っているのだろうか。

しばらくして現実に戻ってきた彼は、内緒の話を告白するように、口元に右手を添えてこう続けた。

「……それに、ローレンからも言われているんです。機械仕掛けだってことは隠しておいてくださいと」

ロベルトはぞっとした。まさか……だろう?

「なあんて、冗談ですよロベルト。あなたは信じやすいんですね」

平賀は鈴のようにころころと笑った。なんて愛らしい笑顔なのだろう。やはり、彼はちゃんと生きていて、この世に存在している。

君の言うことならなんでも信じてしまうよ、平賀。

ロベルトは平賀の言葉を聞いて、心底安心した。

もうあの機械仕掛けの冷たい心臓にキスをしなくていいのだから。

戻る