銀色の輪郭

「この夢にくるのは何回目ですか」

「588回目だね」

以前、事故で亡くなった平賀がローレンの作ったアンドロイドとなって僕のもとに現れる、という一連の流れを無限に繰り返す悪夢を見たことがあった。

どうやら僕が見ているこの夢は、その世界線上にあるらしい。

そして僕が数えられる限りではその夢を過去に587回見ている。だから、今度で588回目ということだ。

588回目の、僕の家でのディナータイム。平賀は向かいの席に座って、見事なフラクタル構造のロマネスコをフォークに刺したまま、ロベルトにそんな話をした。

「それにしてもこの間君をディナーに誘おうとしたら、家にいなかったじゃ無いか。 どこへいってたんだい?」

平賀は日曜日は家で過ごしていることが多い。

だから連絡を取らずとも彼の家に行けば大抵は顔を合わせることができるのだが、先週はたまたまいなかったのだ。

「すみません、心臓をメンテナンスしてました。あ…」

平賀はいってから口に手を当てしまったという表情をした。

「ローレンからそのことは内緒だと言われてたんでした。私としたことがうっかり」

「もういいよ。僕は君が機械の体だってことを知っている」

夢の中でなかったとしても、彼が機械仕掛けで動いているのではないだろうか、とロベルトは時々疑うことがあった。もちろん、突拍子もない妄想だということはわかっているが、限界が来るまで不調に気づかないところやロベルトには想像に及ばないスピードで宇宙の彼方まで思考が飛んで行くところなんかが、人間離れしているように見えて、彼の存在の現実感を感じられなくなる時がある。

「心臓のメンテナンスだって? どこか調子が悪いのかい?」

「定期的なものですよ。ご心配なく」

「僕に見せてくれないか」

「それは…」

ロベルトはそう言いながら平賀の目をじっと見据えた。こういうときのロベルトはやけに目力が強く、

断るのが怖い。

平賀はゆっくりと首を横に振った。

「今はお見せすることができません。鍵が必要なんです」

「ふうん、鍵ね」

ロベルトは、薄く笑うとポケットから針金を取り出した。

「僕を誰だと思ってるんだい?」

「まさか!」

古書を盗み見る時にするのと同じ方法で、つまり針金を使って彼の心臓の鍵を開けようという寸法だ。

ローレンだけが平賀の心臓と対面できるなんて。

それはそうだ。彼は平賀の設計者なのだから。でも。

ロベルトは、平賀をバラバラに壊すことでしか対面できない自分を悔いたのと同時に彼だけが平賀の心臓に触れられる権利を持っていることに酷く嫉妬を抱いた。

やってやる。本来あるべき正規の鍵で開けなくてはならないところを針金を使って無理やりこじ開けるのである。

「どこに鍵穴があるのかな」

平賀はすこし戸惑って、しばらくの間もじもじとしていたが、やがてここですとみぞおちのあたりを指差した。

一見すると、彼のみぞおちはなめらかな肌に覆われているばかりで、鍵穴のようなものは見当たらない。

「何も無いようだが」

ロベルトは平賀のみぞおちを確かめるようになぞった。するとその時、皮膚の下に直径1センチ程度の少しくぼんだ空洞ができている位置にさしあたる。そこを指先で少し押すと、スリットのように皮膚が裂けてずぶりと指が中に埋まった。反射的に平賀は息を飲んだ。

「ここか…」

ロベルトは小さく呟くと、

そっと鍵穴に細い針金を差し込み、上下左右に慎重に動かしながら中を探った。側から見ると針金が刺さっているだけのように見える。

「ロベルトくすぐったいです。 やめてください、そんなことしたら、またローレンに怒られてしまいますよ」

「心配いらないよ、うまくやるから」

しばらく中を弄ると、針金の先がわずかに重い感触に突き当たった。

平賀はびくつき、わずかに身体をのけぞらせる。

内側に針金が届いたらしい。彼は絞り出すような小さな悲鳴をあげた。

「う…あ…」

手応えのあった重いそれをゆっくりと慎重に左に半回転させる。

その間ロベルトはじっと平賀の表情を伺っていた。

平賀は針金が中に差し込まれ半回転していく許容し難い違和感にゾクゾクと体を強張らせた。言葉をだせないのかじっと耐えているように見える。

こんな表情をローレンにも見せるのだろうか。

動かなくなるところまで中の仕掛けを回すと、

ガチャリと鍵が開いた。

平賀は水面に上がってきたときのように堪えていた息をついだ。

「はあ、やはり、きちんとした鍵で開けるのとは訳が違いますね、ロベルト。とても緊張しました」

肋骨がまるで教会の門のように、中心でぱっくりと割れ、両側に開いた。

そこへわずかな風が入り込み、平賀はむき出しの体内に冷たさを感じた。

外と中がつながった危うい瞬間である。

大丈夫だよ平賀、今度はうまくやるから。

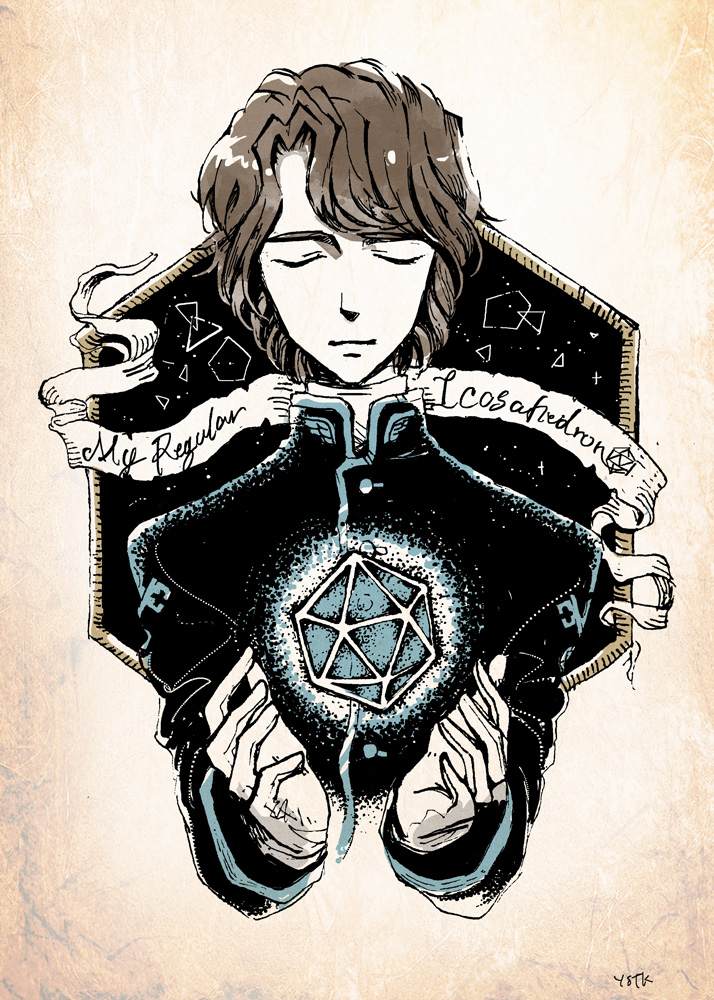

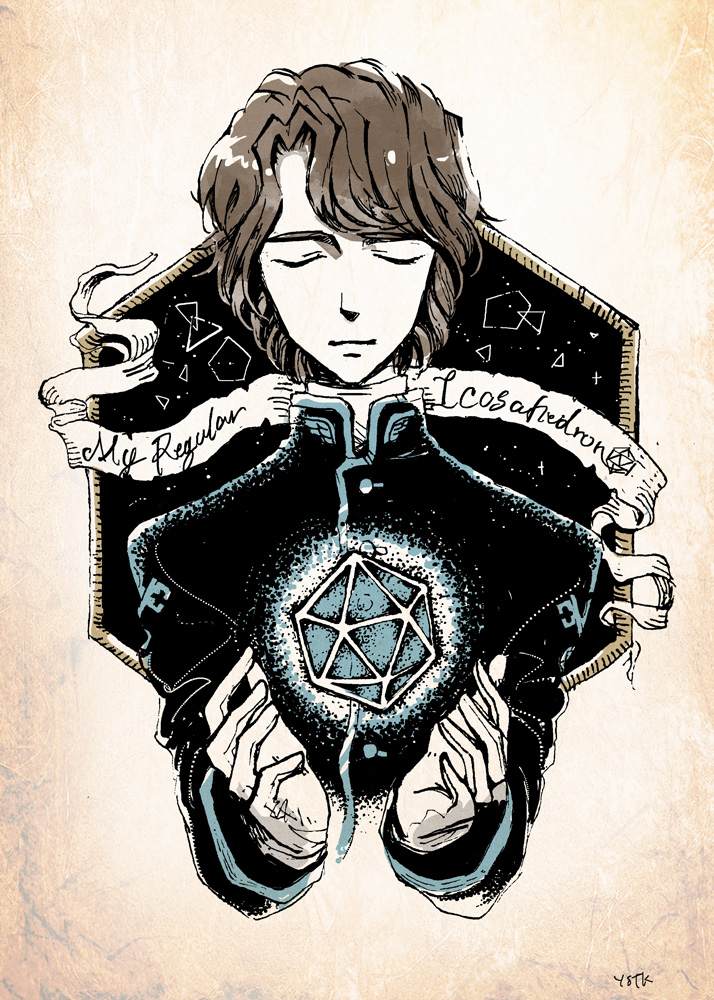

無数の管につながった正十二面体の心臓に手をかけた。

慣れない人の手が入って来る感覚…。

通常、平賀に痛覚はなく触覚だけをもっている。

そしてローレンが平賀の中身をメンテナンスするときはその触覚もシャットダウンさせ、完全に何も感じない状態で行なっていた。だから触られる感覚を味わっている相手はロベルトだけなのだ。ロベルトの、骨ばったしっとりとして温かい手が扉を開けたことによって肋骨を超えて直に心臓にたどり着く。

その間平賀はずっとシーツを握りしめ、慣れない触覚に怯えながらじっとしていた。

「ロベルトは何故、私の心臓をそうやって取り出そうと思うのです?」

平賀は、両開き扉のように開かれた肋骨が閉じないよう扉の上部を手で軽く抑えながら、少し顔を伏せてこちらの様子を伺うようにロベルトに問いかけた。

「何故だろう。僕にもよくわからない」

平賀の視界に、困ったような顔で正十二面体の心臓を持つロベルトが映った。

「でも、どうしても欲しくなるんだ。禁断の果実の味が、得も言われぬ美味であるように…求めてやまない僕がいる」

「へえ、そうなんですか」

「僕はどこか、おかしいのかな?」

ロベルトは子供が母親にすがるような目で平賀に問いかけた。

平賀は一瞬、考え込む様子で口元に手を添えた後、はたと顔を上げ、こう答えた。

「正十二面体と正二十面体は互いに、面の中心点を線で結ぶともう片方の形になる双対関係の多面体なんです。

だからロベルト神父の心臓はもしかしたら正二十面体の形をしているのかもしれませんね」

言うと平賀は、ロベルトの心臓がある位置に細い指先をおしあてた。そうして、そこに透明な正二十面体の心臓を想像し、ゆっくりと包み込むような動作で弧を描きながら手を滑らせる。その瞬間、僕の胸の前に銀の線で結ばれた正二十面体の像が浮かび上がったようにみえ、それを平賀の白く華奢な手が優しく包んでいる様子がうかがえた。

突拍子もないことだと思ったが、妙な説得力があり、ロベルトはじっとその像を見つめた。

そうか…光のあるところに闇が生まれるように、

あらゆるものが対をなす二元論でこの世ができているのなら、

彼の心臓の影は僕の心臓なのかもしれない。

ロベルトは左手に持った平賀の正十二面体の心臓を自分の胸の前にできた銀の正二十面体に重なり合うように引き寄せた。

するとどうだろう。ぴったりと正十二面体の平賀の心臓の内側に正二十面体の僕の心臓がおさまるではないか。

双対の関係になるこの二つの多面体は、こうして無限のマトリョーシカのように、どこまでも大きく、そして小さく続いて行く。

その瞬間、これがいつも遠くに感じていた平賀の頭の中に広がる美しい宇宙の姿だったのか…とロベルトは納得した。

同時に、頭の中の情景がまるで平賀の頭の中の世界と繋がれたかのような恍惚感とそれを生み出した神への畏怖を感じさせた。

もしも本当にそうだとしたら、

これは途方も無い奇跡だ。

しかし、しばらくの間、暗く広い宇宙空間に浮かぶ三角形と五角形の織りなす無限の図形を想像していると、ロベルトはだんだんと自分の存在が暗い闇の中に吸い込まれていくような感覚を覚え、恐ろしくなってきた。

僕が君の崇高な世界に足を踏み入れるのは、

行き過ぎた過ちだったのかもしれない。

斯様に美しく設計された透明な数理世界の均衡が、僕の存在までも均質化し、飲み込んで行くような気がしたのだ。

ロベルトは平賀の正十二面体の心臓をしばらく眺めた後、そっと元の位置に戻した。

「すまない、平賀。寒い思いをさせたね」

ロベルトは、心臓の収まった胴体の扉を元どおりに閉め、丁寧に鍵をかけた。

そうして、二人の間にしばらくの沈黙があり、ふとロベルトが

「平賀、このことはローレンには秘密だよ」

といった。

「鍵を使わずに邪な方法で君の心臓をこじ開けたことを、少し後悔しているんだ。

だからこのことは、僕たち二人だけの秘密にしよう」

「そうですね。私も怒られるのは嫌ですので」

そう言うと平賀はクスリと笑った。

秘密の関係、秘密の図形。

こうして僕らの心臓は、

今日も一つに繋がっている。

夢から覚めた後もなお、そんなふうに信じたいとロベルトは思った。

戻る