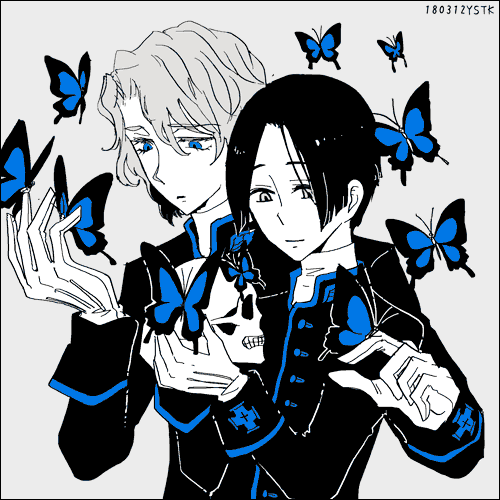

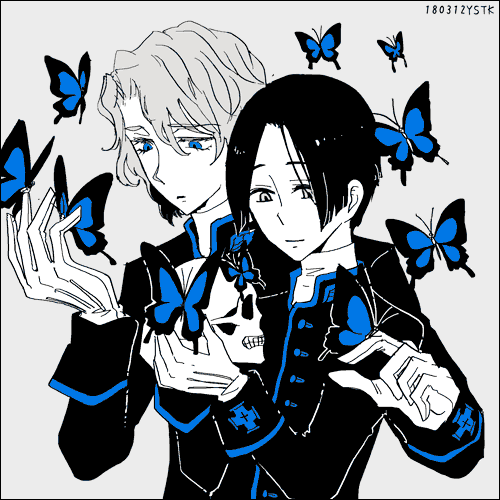

頭の中の青い蝶

頭の中の青い蝶

ロベルトの最近の悩みは、友人である平賀・ヨゼフ・庚が起こすおかしな挙動…奇行といってもいい…についてだった。

いや、平賀というのは普段からおかしな行動を起こす生き物だが……それに慣れているロベルトでさえもおかしいと思わせる行動の数々。

例えば、何もないところで虫を追い払うような不思議な動作をしたり、からの虫かごをじっと見つめていたり、はてや宙をぼーっと見つめながらしきりに手元でカウンターをカチカチならせているといったことだ。

……彼は何をみているのだろう。見えない壁に隔てられているようで、僕にはなにも見えない。

彼だけに見えて、僕には見えない何か。

それがロベルトには酷く気がかりだった。

もしかしたら、彼は酷く疲れているのかもしれない。

それか、病気などで、幻覚が見えている可能性がある。

あげく、とうとう狂ってしまったのでは、という嫌な妄想が脳裏をよぎる。

「やはり、医者に見せるべきか…」

ロベルトはそうつぶやき、平賀を食事に誘うことに決めた。

食事の席についてしばらくすると、やはり平賀はロベルトがこれまで見てきたような、”何か”を振り払う動作をはじめた。

「平賀、虫でもいるのかい?」

ロベルトが唐突に聞く。

その途端、平賀はしまった、というように不自然に芝居がかった調子で口に手を当てた。

そして、「いえ、なんでもありません」と口早にぼそぼそと返す。

ロベルトの目には彼が何か知られてはいけない秘密を隠していることがあきらかだった。

「なんでもなくないだろう? 最近君は、そうやって虫を追い払うような動作をするじゃないか。 僕にはこの部屋に虫が飛んでいるようには見えないけどね。 目に見えない虫でもいるのかい?」

すると平賀は言いづらそうに俯いて「はい実は…そうなんです」と返す。

ロベルトは冗談のつもりで言っていたのに、予想を裏切る答えが返ってきたことに驚き、「本当かい?」と再度平賀に尋ねた。

「今から一週間ほど前のことです」

平賀は今まで自分の身に起こった出来事をぽつりぽつりと語り始めた。

彼の話をまとめると、こうだ。

平賀に”それ”が見えるようになったのは、彼がなんとなく髪をかきあげたときだった。

ふわりと薄い羽がまたたくような感触を右耳に感じる。

ふと感触があった方に目を向けると、一羽の蝶が飛んでいた。

見たことのない美しく青い蝶だった。

アゲハ蝶にも似ていると思ったが、青い色の中で星屑の寄席集まった銀河のような鱗粉がキラキラと光っているので、新種の昆虫である可能性が高いと思った平賀は、目を凝らして蝶を観察した。

そういえば、いつのまに髪の毛の中に蝶が潜り込んでしまったのだろう。

こんな、見たこともない種類の蝶はそうそういるものではない。

あとで自分なりに調べてみたが、該当する種類の蝶は見つからなかった。

蝶はどこへ行くとなく平賀の周りをいつまでも飛び回っている。

昼も夜も必ず視界のどこかにその青い蝶が映るので、次第に慣れ、いつしか青い蝶が自分の周りにいることが当たり前のことのようになっていた。

そして日が経つにつれ、蝶は増え続けた。

一匹また一匹と、平賀の周りを飛び回る蝶が次第に増えていき、今では2、30羽ほどの群ができている。この前数えた時では、36羽いた。

蝶は髪の毛を何かのきっかけでかきあげたときに加え、不意に風に吹かれた時や首を傾げた時にも髪の毛の隙間からはらりと飛び上がるので、どんなタイミングで増えているのか平賀自身にもよくわからない、という話だった。

「なるほど? だから君は蝶を追い払うために腕を振りまわしたり、蝶を捕まえて観察するために虫かごを見たり、数を数えるためにカウンターをならしていたんだね」

ロベルトはやれやれというように少し安堵して笑みを漏らした。だが、謎がすべて解決したわけではない。

平賀は照れ臭そうに頭をかいて、

「う…バレていましたか。 ところでロベルト。その蝶は捕まえても、顕微鏡で鱗粉を観察することはおろか、カメラに姿を写すことも出来ないのですよ。だから私にしか見えていない、幻覚だと思うのです」と付け加えた。

ロベルトは「幻覚」という言葉を聞いて慎重になった。

「君には今もその蝶が、見えているのかい?」

「はい。あ、ほら。ちょうど今貴方の頭に留まりましたよ」

平賀に指をさされたほうへ、手を当てる。ロベルトは咄嗟に頭に手をやったが、髪がふさふさとしているだけで何もついていなかった。

「いまロベルトが捕まえそびれたので、逃げてしまいました」

平賀はロベルトの頭の上から飛び立った蝶を追うようにして視線を宙に漂わせた。

冗談にしては出来すぎているこの話を、どう受け止めればよいのだろう。

平賀には微塵もからかうような様子が見て取れない。

もともと気の利いた冗談など言える友人ではないから、多分彼には本当に見えているのだろう。

青い蝶…。

姿を見てみたい。彼を病院に連れて行ってしまったら、きっと薬を処方されてあっさりと事が終わってしまうに違いない。

だから今のうちに、平賀にしか見えていない、青く美しい蝶の姿を目に焼き付けておきたいと思った。

「平賀、今はその蝶はどこにいる? 君は捕まえられたんだろう? 僕にも捕まえられるかな」

平賀は顎をちょっと触り、小首を傾げる。

「どうでしょう? 試してみる価値はありそうですね」

ふりだけでも、捕まえるような動作をしたら何かが変わるだろうか?

そんな好奇心を胸に、ロベルトは平賀に蝶のいる位置を訪ねた。

「そうですね、今はグラスのフチにとまっているのが一羽います」

ロベルトは慎重にグラスに両手をかざした。

「まだ逃げていない?」

「はい」

宙を閉じ込めるようにグラスのふちで両手を閉じた。

今、ロベルトの手のひらの中には、平賀の頭の中から生まれたらしき宇宙色の蝶が入っている。

目を閉じて想像を巡らせながら、ロベルトはゆっくりと呼吸を整えた。

「僕は捕まえられたかな」

「手を開いてみたら、私が確かめます」

ロベルトはゆっくりと手を開いた。するとそこには、アゲハ蝶に似た、夏の夜空のような紺碧をたたえる蝶がゆっくりと羽を閉じたり開かせたりしてとまっていた。

「まさか……」

「今度は捕まえられましたね」

平賀がにっこりと笑った。

僕にも同じものがみえているのだろうか。そこには確かに、青い蝶がいたのだった。

夏の夜空に星屑をばらまいたような紺碧の羽。

ロベルトの手の中から再び蝶がひらひらと羽をはばたかせて飛び立つと、七色に光る鱗粉が星屑の海のように黒いカソックの上に舞い散った。これが彼の頭の中から生まれた、青い蝶。まるで、彼の頭の中の宇宙をそのまま写し取ったようなその姿。

「さっきまで何もなかったよね? これは、どういう仕掛けなんだい?」

口早にロベルトが尋ねると、平賀は

「それがわたしにもよくわからないのです。これは新種の蝶でしょうか。貴方は知っていますか?」といった。

ロベルトは頭の中に詰まった古今東西のさまざまな本に想いを巡らせた。

だが、そのどれもがぴったりとあてはまらず、説明するのが難しい。 流石にお手上げだ。

「僕も見たことがないよ。平賀、君はどれくらい調べてみたんだい」

「捕まえて色々と調べてみたいのですが、さっきもお話ししたように、鱗粉が採取できないんです。それに、カメラに写して見てもなにも写っていなくて…」

「じゃあ、絵に描いてみようか。僕は絵をかくのが得意だからね」

「その手がありました! やはりあなたは頼りになります」

「ふふ、しばらくまっていてくれたまえ」

ロベルトは書棚から適当なスケッチブックと筆記用具を取り出して、さっそくスケッチを開始した。

細部まで細かく観察する。 みればみるほど、不思議で、どこか心安らぐ姿をしている蝶であった。

しばらくして蝶を描き終え、平賀にスケッチブックを渡すと彼は感激した。

「ああ!まさしくこれです!私が見ていた蝶は。貴方にも全く同じものが見えている……ということは、今私たちは一つの幻想を共有しているのですね」

ロベルトはその言葉を聞いて胸が高鳴るような嬉しさに、口角が上がるのを感じた。

「嬉しそうですね」

「そりゃあね、めったにできない経験をしているのだし」

ロベルトが感慨に浸っているのをよそに、平賀はすぐさま新しい話題を切りだした。

「蝶といえばロベルト。人の頭蓋骨には蝶に似ている部分があるそうですよ。蝶形骨といって……」

「へえ、君の頭の中にもこんな宇宙のような色をした蝶が住んでいるのかい?」

「そうではありません、骨の形のことを言っているのです」

ロベルトは軽い冗談のつもりだったが、平賀はむくれて唇を尖らせた。からかうとすぐムキになる。そこが無邪気な子供のようで可愛いのだけれど。

ロベルトは少し困った兄のように微笑んだ。

「それで?どんな骨なんだい?」

「はい。自然の美しい形をそのまま取り込んだような……まさしく蝶のような形をしていて、わたしが頭蓋骨を人体の中で最も美しいところだと思っている理由の一つなのです」

彼は瞳を生き生きとさせてこう言った。こういう時の平賀は、さも宙にそれが浮いているかのように視線を漂わせている。

恍惚とした感情にロベルトは100%共感することはできなかったが、この時ばかりは楽しそうな平賀をみて自分の少しだけ楽しい気持ちを共有した気になっていた。

しかし、楽しい時間は長くは続かない。

「あ…」

みると、先ほどロベルトが捕まえた蝶が、床に落ちて弱弱しく羽を動かしていた。

ロベルトは心配になって

「平賀、この蝶は…その…死んでしまうようなことがあるのかい?」と聞いた。

「わかりません。私はまだ、この蝶が死んだところを見たことがないのです」

「と、いうことは今初めて蝶が死んでしまうかもしれないということなのか…」

平賀は優しく介抱するように床に落ちていた蝶を拾い上げた。

床から引き揚げるや否や、蝶はみるみるうちにしおれ、星屑のような光が失せて、死んでしまった。

「この蝶は…死ぬのですね…」

ロベルトは青ざめた。

もしやこの蝶が死んでしまったのは、僕が触ったからじゃないか……?

「この蝶が死んだのはたぶん、僕のせいだ」

「そんな! 大丈夫です落ち込まないでください」

平賀は、青ざめたロベルトをみて慌ててフォローにはいったが、

一度深淵の闇へ落ちてしまったロベルトの心は、そう簡単には元に戻らなかった。

そうしているうちに、すると蝶が一羽、また一羽と次々に墜ちてゆく。やがて宙を舞っていたすべての蝶が、床に墜落して死んでしまった。床一面が花を散らせたような青い羽でいっぱいになった。

「ああ、蝶が…みんな死んでしまいました…」

平賀は今にも泣きだしそうな、苦しい感情をぐっとこらえる面持ちで床に落ちた蝶たちを弔う。

「僕のせいだよ、みんな」

「だから、やめてください。そういうの、ロベルトは悪くないんです」

平賀が泣きそうな顔で、きっとにらむようにして、ロベルトの言葉を否定する。

ロベルトは聞いているのかいないのか、床に落ちた蝶たちを見つめたままのまなざしで、

「君はさっき、頭蓋骨には蝶の形をしている部分があって、それが美しいといっていたね」と話をつづけた。

牙を折られたようになった平賀は力なく

「はい? そういいましたが」と答えた。

「それじゃあ、もし僕が君より先に死んでしまったら、その時には僕の頭蓋骨を君のそばに置いてくれるかい?」

ロベルトの唐突な申し出に、いくら頭蓋骨が好きな平賀といえど、すぐにはいそうですかと答えるわけにはいかなかった。

「それは嬉しいですが、何故?」

「青い蝶は消えてしまったけど、白亜の蝶なら消えずに残るだろう?」

「そうですね、骨は何千年ものこりますし」

「だしとたら永遠の蝶は、頭の中に詰まっている、ということになると思わないかい?

僕が君の蝶に触れてしまって死なせたのなら、せめてもの罪滅ぼしに…白亜の蝶なら死んでしまうこともないし」

「ロベルト…」

平賀は驚きを隠せず、しばらくロベルト見つめたまま、返す言葉を探していた。

そうしてようやく切り出した言葉は次の通りだった。

「貴方がそうしてくださるのであれば、喜んで受け取ります。でも、」

「でも?」

「……それはずっと先でしょうし、もう蝶のことは気にしないでください」

そういって優しく、天使のように彼は微笑んだ。

「わかったよ。なるべく気にしないようにするさ。ところで平賀、明日のディナーは……」

――やはり、僕の天使は、君しかいない。

何十年後かの約束を、ロベルトはきっと覚えている。そう確信した夜だった。

戻る