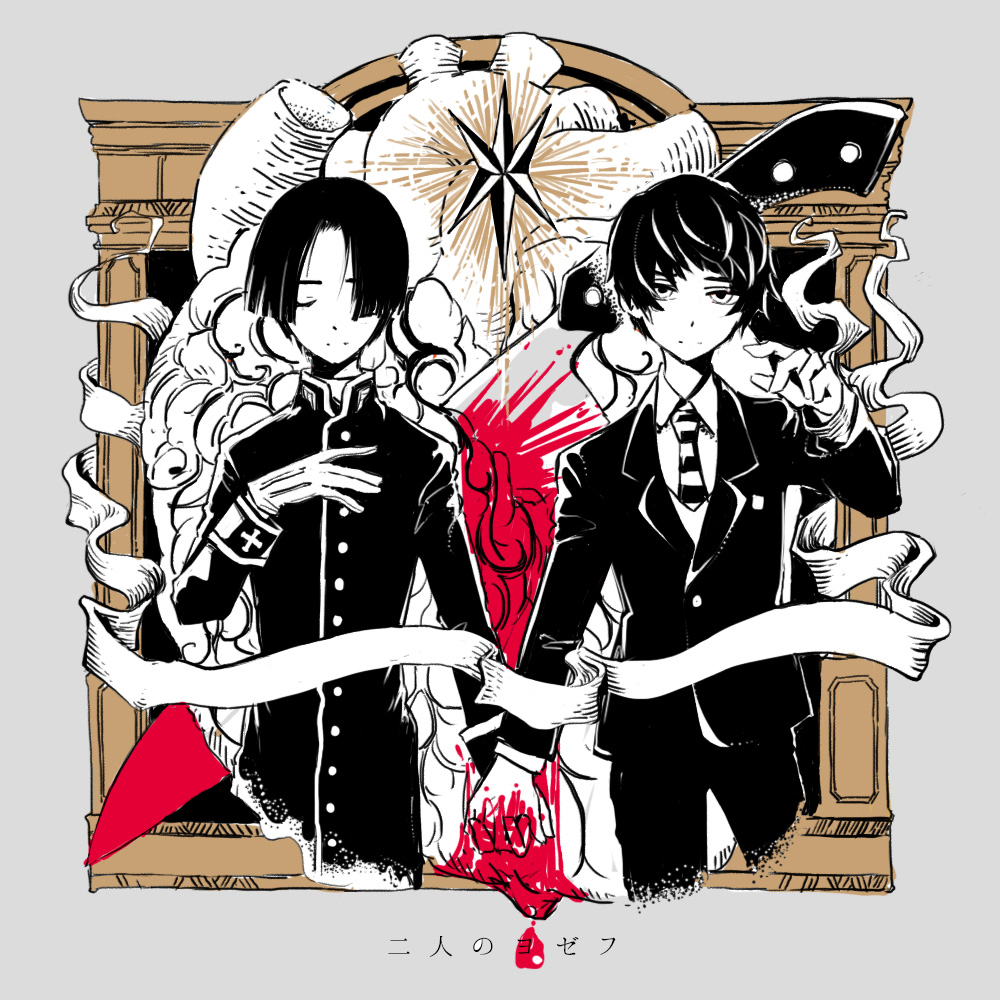

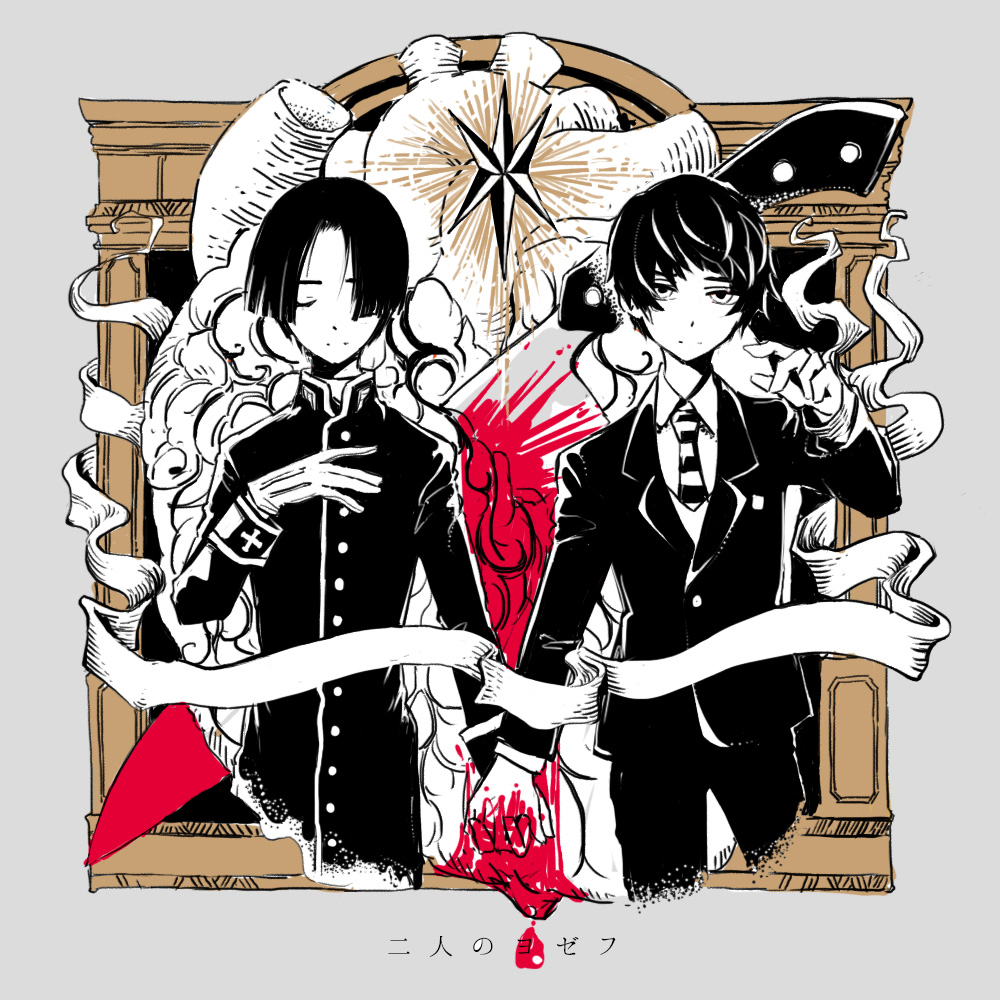

二人のヨゼフ

ある日突然、ヨゼフがやってきた。

正確に言うと、その日ロベルトは自宅に平賀を招き入れてディナーを取るつもりだったところへ、インターホンが鳴り、いざ玄関先へ出てみると、そこには十一年前、ロベルトが最後に見た少年の日の姿のままでヨゼフが立っていたのだ。

時計が巻き戻ったように、鮮烈にあの日の記憶を蘇らせる、まざまざとした現実感と、懐かしさをもって。

ロベルトは卒倒した。

気が付くと、ソファの上に寝されていた。

軽い頭痛を覚えて起き上がると、しばらくしてから、さっきの少年がロベルトのもとへやってきた。

「気が付いた? ロベルト。突然倒れたから心配したよ」

ロベルトは彼をじっと見た。

彼は本当にヨゼフか? 僕の知っている、ヨゼフ・ルコラス・バートリッチ……黒髪に黒い瞳の、ほっそりとした優しげな彼。

……しかし、やはり。

何度見てもあの時のヨゼフだ。嘘じゃない。

「君はやっぱり…ヨゼフなのか?」

「…」

彼はしばらくロベルトの顔を見ていた。

「そうだと思う?」

少年のあどけなさを残したほほえみで、ロベルトの質問を煙に巻いた。

「僕はね、ロベルト。君にどうしても聞きたいことがあって来たんだ」

ロベルトは沈黙してヨゼフの回答を促す。

しばらくの沈黙の後、少年はゆっくりと口を開いた。

「平賀さんって……誰ですか?」

思いがけない質問に、ロベルトは固まった。

「平賀は」

ヨゼフが平賀のことを知るわけない、ということをすっとばして思考の海におぼれかける。

彼は……僕の仕事の同僚で、友人であり、家族のようなもの……そして、唯一の、

唯一の……?

そこでロベルトはふと我に返った。

冷静に考えてみよう。例えば僕を脅かそうしているいたずらの場合。しかし、思考を巡らせてみたが、自分の身近に、いたずらでこんなことをする人間がいるとは到底思えなかった。こんな趣味の悪いいたずらをする人物なんて。

だとしたら、とロベルトの脳裏に嫌な予感が浮かんだ。

それは一番あってほしくない予感だ。

悪魔は巧妙な形で人間に近づいてくる。

ひよっとしたら、と目の前にいる少年をみて心がざわついた。

その時、インターホンが鳴った。

今度こそ本当の平賀だ。

しかしこのおかしな状況で、平賀が入ってくるのはまずい。

「ロベルト神父、いますか?」

「平賀、ちょっとまっててくれ」

彼が部屋に入ってこないように抑止すると、

もう一度ヨゼフに向き直った。

「君が誰だか知らないが、邪悪なものであるなら今すぐここから立ち去るんだ…!」

「邪悪? 僕はヨゼフだよ、ロベルト」

まさかというようにヨゼフは柔らかく微笑んだ。

そこには、ロベルトがあの日見た、優しい、天使のような笑顔が浮かんでいる。

ロベルトは錯乱した。やはり何かのいたずらなのか?

次の瞬間、ヨゼフと名乗る少年は信じられないことを言った。

「君が平賀神父のことを答えられないみたいだから、僕に言わせてもらうよ。君は、平賀神父に嘘をついている」

「嘘」という言葉を聞いて、ロベルトは心臓をつかまれた気がした。

「何を言っているのか知らないが、悪質ないたずらならやめてくれ」

「そんなに怒らないでよ。僕は真実を告げに来ただけなんだ」

ヨゼフと語る少年はロベルトに一歩、歩みを進めた。それに従い、ロベルトは一歩下がる。

「君は嘘つきで、その罰を受けなくてはいけない。例えばそこのキッチンにあるナイフが、すべて君に刺さるという具合に」

「ヨゼフ……」

喉の奥がかっと熱くなった。

ヨゼフがそんなことを言うわけ、ない。やはりおかしい。彼は何者なんだ?

あの優しかったヨゼフが、僕のすべてを赦してくれるヨゼフが……こんなものは夢だ。悪夢だ。まだ僕は夢から覚めていなくて、ほんとうに目が覚めたらきっと、彼の姿は消えている。

頭の中の美しい記憶をすべてぶち壊していく、残酷な悪夢からすぐに逃れたくて、肩で息をしながらロベルトはやっとの思いで切り返した。

「そんなことできるわけない。これは夢だ!」

「夢?じゃあこれでも、夢だって言えるかい?」

ゆらり、とヨゼフが右手をかざすと得体のしれない超自然的な力でふわりとキッチンにあった一本のナイフが宙に浮かんだ。

信じられない光景だった。

こんな超自然的なことがほんとうに起こりえるのか?

そして次の瞬間、ロベルトをめがけて白線を描くようにまっすぐと刃が飛んできた。白線はロベルトのこめかみを掠るように通り過ぎ、背後の壁にドンと音を立てて突き刺さった。フッと赤い筋が頬を伝う。当たっていたら命はなかったであろう。

背筋がぞっとした。

ヨゼフの姿をした悪魔は、ゆっくりと近づいてくる。

ロベルトのそのままじりじりと壁際まで追い詰められ、とうとう行き止まりにきてしまった。

ヨゼフは徐にロベルトの頬をそっと両手で包む。冷たい。頭の芯が冷えるようだ……。

ヨゼフはロベルトと視線が近くなるよう、少し背伸びした。

まじかで彼を見ると、吸い込まれるような瞳で、ロベルトの目をじっと見ていた。

そして、耳元で優しく囁く。

「君は馬鹿だ。だから、教えてあげよう。僕はヨゼフなんかじゃない」

凍り付くロベルトの青い瞳に、

ヨゼフの妖艶にゆがんだ微笑が映る。

「ヨゼフの姿をしているだけの」

そのとき、彼の顔がぐっと近くなり、わずかに吐息がかかった。濃厚な、百合のような香りがした。

「ただの悪魔さ」

その瞬間、じりじりと気配だけを漂わせていた嫌な予感が、はっきりとした恐ろしい全貌を表したように感じた。

無垢な瞳と美しい記憶の輪郭だけを受け継いだ邪悪な存在……悪魔とも、ヨゼフとも取れるその存在を脳が認識することを拒んで、ロベルトは思考停止した。

「そして君はその悪魔に愛された男。ロベルト・ニコラス・プッチーニだよ」

その頃、

平賀はロベルトの家の玄関先に立って途方に暮れていた。いつまでたっても家の中から出てこないロベルトを不審に思い、中へ入ろうかと考えあぐね、ため息が漏れる。

「ロベルト神父、遅いですね……」

いつもだったら打ち合わせたようにすぐ平賀を迎えに来る彼である。何かトラブルが起こっているか、手が離せない用事が出来ているに違いない。

だとすれば、私はロベルト神父に手を貸すべきだと思った。

平賀はドアを開けた。

リビングにいたのはロベルトと、…?

見覚えのない黒髪の少年がふとこちらを向いた。

瞬間、ぞっとした。どこがどう、と説明しがたいぼんやりとした威圧感を背後にまとって佇んでいる。

理由もなく平賀は恐ろしい、と思った。

本能的に危険を察知したのだ。

「ロベルト、お取込み中だったらすみません。インターホンを鳴らしても返事がないので、入ってしまいました」

「いいんだ平賀。ちょっと今、込み入った事情でね。一度外へ出よう」

そういって黒髪の少年をロベルトの部屋に残したまま、二人は家の外へ出た。

「どうしたんです?ロベルト。顔色が悪いですよ」

「どうもしないさ」

言いながらロベルトはどこか思いつめた様子で暗い瞳を平賀からそむけた。

あの目だ。平賀はぞっとする感覚を覚えた。まだ彼の秘密を知らなかったころ、自分を怯えさせていたあの暗い瞳を。さっきの少年が何か関係あるのだろうか。

「僕の家でディナーをするはずだったね。

すまない、今はちょっとそういう気分じゃないんだ。食欲がなくてね。

君の家で少しその…ゲームでもしようか」

珍しい。ロベルトが自からゲームに誘うだなんて。

少し気がかりな点はあるものの、ロベルトが自らゲームに誘ってくれることはなかなかないことだった。平賀はすぐに気持ちを切り替えて、キラキラと瞳を輝かせ答える。

「もちろんです、ロベルト。やりましょう。天使と悪魔のゲームを!」

平賀の家についてから、ロベルトは、彼が料理をしない人物であることをこころから感謝した。

ヨゼフの姿をした悪魔から受けた強迫を連想させるような刃物の類はない。少なくともロベルトにはそう見えて、ほっと胸をなでおろした。

円筒形をした天使と悪魔のゲーム盤を間に挟む形でロベルトと平賀は向かい合った。

そうして、交互に白と黒の駒を盤上に置いていく。

「あなたはいつもこのゲームに誘っても断ってしまうのに」

「君にいつまでも勝てないままなのが悔しくてね。今日こそは、勝ってみせるよ」

「望むところです」

平賀はにっこりと笑った。

ゲームは進んでゆく。

そして68手目を終えた時、ロベルトは唐突に、深刻な面持ちでつぶやいた。

「平賀……僕は、君と出会えて本当に良かったと思っているよ」

「どうしたんですか、いきなり」

ロベルトはさきほどヨゼフから言われたことを否定するつもりでそういったが平賀に真意は伝わっていないようだった。

ロベルトは驚く平賀を無視して続けた。

「君の代わりはいない。そうなんだ、平賀」

ロベルトは席から立ち上がり目の前の平賀の肩をつかんだ。

「そのように思って頂けるのは光栄です。ですが、なぜ今……?」

「僕は……」

さっき起こった出来事を打ち明けようか、と躊躇した。ヨゼフの姿をした悪魔から言われたこと。彼が超自然的な力を持っていて、僕に罰を与えるといっていること。

しかし、到底起こりえないことだ。それは幻覚ですよロベルト神父。少しお休みになられては?といわれるのが関の山のように思えた。しかし、吐き出してしまいたかった。そうして、やっぱり嘘なんだと言ってほしかったのだ……。

「僕が、君に、嘘をついていると言ったら君は僕を軽蔑するかい?」

「突然何をいうのです?ロベルト。例えばそれは、どんな嘘でしょう」

平賀は怪訝な顔をしてロベルトの瞳を覗いた。表情がうかがえない。

「…すまなかった。やっぱりいまのは忘れてくれ」

いつもと違う様子に、平賀は彼のことが心配になってきた。

ロベルトの家を出た時も、今こうして向かい合っているときも、彼はどこか孤独そうな瞳をしている。きっと、打ち明けられないような、秘密を抱えているのかもしれない。

いつもならそうやって人の気持ちを慮ることに疎い平賀であったが、

その時ばかりは、ビリビリと、彼から伝わる黒い気配を感じた。

彼の本心がわからない……そんなとき、平賀はひそかに孤独を感じるのだった。

しばらくの間、沈黙が二人の間に流れ、石を置いていく音だけが部屋に静かに響いていた。

158手目。ロベルトは背もたれに寄り掛かって、伸びをした。

「少し疲れたな平賀。そろそろ食事にしないか?」

「それもそうですね」

ロベルトは新しくできたという平賀家のキッチンへ行った。その時だった。

いた。

あのヨゼフと語る黒髪の少年が、怪しく微笑み、じっとロベルトを見つめているではないか。

ロベルトは早鐘のように高鳴る心臓に痛みを感じて、そっと引き返した。

「どうしたんですか、ロベルト?」

「平賀、ここは危険だ」

「はい?」

状況の説明はあとにする。はやく逃げよう。

そういって、平賀を自宅の外へ出そうとした時だった。

ヨゼフはキッチンのすぐ傍らにある戸口から部屋の中へ入り込んできた。

「ロベルト、私は、さっきあなたの家にお邪魔したときからずっと気になっていたのですが、彼は」

平賀がそう言いかけた瞬間、キッチンの扉がひとりでに開き、中からナイフが浮かび上がった。

それがロベルトめがけて飛んできたのだ。

瞬間、平賀は危ない!と叫んで、ロベルトを押しやった。

それが悲劇だった。

平賀はロベルトに覆いかぶさる形で倒れこんだその時にはすでに、背中に深々と包丁が刺さっていた。

「平賀!」

ロベルトは叫ぶや否や、頭の中が真っ白になり、手はしびれるようにして冷たくなった。口の中がカラカラに渇き、震えが止まらなくなる。

ゆっくりとした動きで、しんどそうに顔をあげる平賀は、心配そうな面持ちでロベルトを見上げた。

「ロベルト……大丈夫でしたか?」

ロベルトは何も答えられなかった。喉の奥が痛い。涙がぐっとこみ上げてくる。

ただ、じっと見ていることしかできない自分が腹立たしかった。

「よかった……無事で……」

刺さったナイフが内蔵にまで達していたのだろう。言い切るよりも前に、平賀は真っ赤な血をごぶりと吐いて、気を失った。

彼を抱えていたロベルトの手は平賀の血で真っ赤に染まっていた。

「ひ、平賀……!」

言葉にならない叫びが跋扈した。死んでない。死んでない。死んでない!

絶望と悲しみとが嵐のように渦巻き、いっそ感情を失ってしまった方が楽なのではないかという苦しみにさいなまれた。

ひとしきり発狂した後で、疲れ果てたロベルトは、フラフラと壁際へより、泥のように座り込んだ。

ヨゼフがそっと彼のそばにしゃがむ。

ヨゼフはロベルトの放心した顔を妖艶なまなざしで覗き込みながら、問いかけた。

「ロベルトは本当に平賀さんのことを愛していたのですか?」

ロベルトはうつむいたまま、何も答えなかった。

「それとも、平賀さんの洗礼名がたまたまヨゼフだったから、勝手に運命を感じてしまい、かぎりなく僕と同一の存在として認識しようとした。

ヨゼフ・ルコラス・バートリッチはただ一人。そこにいるのはヨゼフの身代わり、そういうことだったんでしょう?」

沈黙が流れる。ヨゼフは再び口を開いた。

「君は神様よりもずっと、僕のことを信じていた。だから、神に欺くことを平気でできたんだ……そう、平賀神父のことを、愛しているように見せかけて、僕の亡霊をずっと見ていた」

「ヨゼフ」

そこで初めてロベルトは弱弱しく、答えた。

ゆっくりと頭をあげる。そして、ヨゼフを見た時、彼は泣きじゃくる子供のような表情をしていた。

「どうして僕にひどいことをするの?」

「もう一人じゃないって言ってくれたよね? どうして? ひどいよ……」

ロベルトはヨゼフに縋り付き、崩れ落ちた。

「……死にたいと思うかい?」

ヨゼフは静かに告げた。

「でも死んではいけないんだ。君をかばって死んだ平賀さんは天国へ行き、君はこの先苦しむだけ苦しんで地獄に落ちる。それが嘘つきの罪に対する罰なんだよ」

あんまりにも残酷だ。

なぜ、ここで僕を殺さないんだろう、とロベルトは心の底から叫びたかった。

「そうだね……僕は嘘つきだ。下劣な人間だ。こんな僕には天国なんてふさわしくない……そうさ……」言いながら、涙が止まらなかった。神は残酷だ。人は平等なんかじゃない。目の前の悪魔は、そうした真実を教えてきてくれたんだ。そうだ。真実を教えに来た。彼が最初にそう言ったように。

「話は聞きました」

突然、もう聞こえなくなったはずだと思っていた懐かしい声がした。

「ロベルト……そういうことだったのですね……」

平賀は、出血で顔を蒼白にさせながら、やっとの思いで起き上がった。

背中にはまだあの包丁が刺さっている。

「平賀、しゃべるな」

ロベルトは制したが、平賀は無視して続けた。

「どおりでおかしかったんです。私が気づいていないと思っていましたか?

ロベルト、あなたは私の隣にいるとき、一緒に過ごしているとき、いつもずっと孤独だったんじゃありませんか?」

ロベルトは黙っていた。

「図星ですね?」と平賀は笑った。

「そんな目をしているように、私には映っていましたよ」

そして、最後の力を振り絞り、背中のナイフを引き抜いたかと思うと、まっすぐにロベルトの心臓めがけて深々と差し込んだ。

時が止まる。

「だから私は、あなたをひとりにはしません」

終わりの時を告げる、鐘の音が聞こえたような気がした。

「ひら……が……?」

「驚きましたか? 驚きましたよね。これで私も地獄行きです」

そういうと平賀は満足そうに微笑んで、

倒れた。

白くかすんでゆく視界の中で。

「君はもう一人じゃない」そういってくれたのは、ヨゼフ、きみだね。

その言葉だけは確かに本当だった。僕はもう一人じゃなかったよ。

でもそれに気づくのは、ちょっと遅すぎたのかもしれない……。

あれからしばらくして。

しんと静まり返った部屋には、ヨゼフが一人、陽炎のように立っていた。

158手目。一時休止していた天使と悪魔のゲーム。次は黒の番だ。

ヨゼフは駒を手にとり、升目に置いた。 そのとき、丁度1手で盤上に黒い駒が7つ、一列に並んだ。

「……王手です。 悪魔の勝ちですね」

その言葉に、答えるものは誰もいない。

「劣悪な神がつくった世界はこんなにも脆く、壊れやすい。……本当に大切なものって何でしょう。ねえ? 僕ですか? 僕は悪魔。 またの名を、アイオーン」

***

その日の告解室は、いつもいる司祭が風邪で寝込んだとあり、非番の神父が務めていたという。

ロベルトは昨晩見た悪夢があんまりにもまがまがしい内容だったので、告解室の神父に打ち明けることにした。

「神の慈しみに信頼して、あなたの罪を告白して下さい」

ロベルトは、これまでのことを整理するように深呼吸し、粛々と語った。

「はい。……僕は今朝、ひどい悪夢を見ました。

僕には、生きていたら今年で30才になる、かけがえのない友人がいました。とても優しい人で、傷ついて言葉を話すこともなく、いつも一人でいた僕のそばに、そっと静かにたたずむ……ただそれだけで、何も気にかけることなく、僕のそばにいてくれる。そんな特別な存在だったのです。名をヨゼフといいます。その彼が、彼の亡くなる直前の、16歳の少年の姿で、僕の前に現れました。 僕は驚きつつも、彼をそのヨゼフだと認めました。

その彼が、もう一人のヨゼフ……私の親友であり、仕事のパートナーでもある平賀ヨゼフは、いったい誰なのか?と問いかけてきたのです。私はその時、彼にすべての嘘を見破られていると感じました。 そして彼が、僕の知っていヨゼフではなく、彼の姿かたちをしているだけの、恐ろしい悪魔だと悟ったのです。 僕は、彼の死を受け入れられないあまり、彼を心の中で生かし続けようとして嘘でうそを塗り固めていた自分に絶望しました。

そして自分自身でもその嘘を心のどこか片隅に追いやって、忘れようとしていたのかもしれません。

僕は、胸が苦しくなりました。 ヨゼフの死を受け入れられないあまり、もう一人のヨゼフ、平賀ヨゼフと、彼の代わりとして、愛そうとしていたこと。 その真実を、まざまざと自覚させられて、心を丸裸にされた気分になりました。そうして僕は、彼から嘘つきだとののしられ、自分でもその罪からは逃れられないのだと悟りました。……」

しばらくの間、沈黙が続く。少し鼻をすするような音がする。とつとつとロベルトはつづけた。

「僕は、ヨゼフの姿をした悪魔から、その罪を償うためにナイフで刺されて死ねと脅されました。 そんなこと起こるはずがないと思っていましたが、夢の中の出来事です。本当になってしまった。……そして、僕めがけた飛んできたナイフは、その時たまたま一緒にいた、平賀ヨゼフの背中に刺さったのです。

僕をかばって、彼が代わりに矢を受けた……。僕は発狂した。彼は天国へ行ってしまい、自分だけ地獄に落ちて、永遠に地獄の炎に焼かれるんだと……しかし、その時、平賀は奇跡的に目を覚ましてこういったんです。

”あなたは私の隣にいるとき、一緒に過ごしているとき、いつもずっと孤独だったんじゃありませんか?”、”だから私は、あなたをもうひとりにはしません゛。そして、彼は自分の背中に刺さっていたナイフを引き抜き、それを僕の心臓に突き立てて僕を殺しました。そこで夢は終わりました。……僕はやはり、天国へはいけないのでしょうか。いえ、こんなことを聞くのは無粋だとわかっています。しかし、この夢の話は、半分はほんとうなんです。ですから、ここで、罪を告白することにしました。」

語り終えたロベルトは、ほうと深いため息をついた。

通常、告解室では神父が助言と償いの支持をする。

しばらくの沈黙の後、告解室の神父は、唐突に語りはじめた。

「質量保存の法則をご存知ですか?」

「はい?」

告解室の神父が語りだす。

「アントワーヌ・ラヴォアジエが1774年に行った定量実験で、化学反応の前と後とでは質量が変化しないという結論を得、後に提唱したものが「質量保存の法則」です。

これは後にアルベルト・アインシュタインの唱えた相対性理論によってエネルギー保存の法則の一つの側面として語られることになるのですが、あなたの話を聞いていたら、私はこの質量保存の法則は、あらゆる物質のみならず、人の感情にも同じことが言えるのではないかと思いました。あなたはすごいです。

つまり、一つの愛情が水の分子の塊だと仮定してください。それは空気や水や蒸気といった形で姿を変えながらもそこに存在しています。どんな形であれ愛情は確かにそこに存在している、ということです。」

嫌に癖のある話し方だと思った。ロベルトの勘がざわめく。

「ですから、作用・反作用の法則が適応されるのです。

物体Aが物体Bに力を加えると、必ずBもAに同じ大きさで反対向きの力を返します。

こうして2つの物体が互いに力をおよぼし合うこと。これはあなたの愛が本物だということを証明しています。なぜなら、あなたが愛している相手もまた、あなたをきっと愛しているから……。作用は反作用として帰ってくるものなんです。聖書にも書いてあります。愛されることよりも愛することを望むように……世界はこうした秩序のもとで愛に満ちていると私は考えています」

「平賀……?」

ロベルトの問いかけに、告解室の神父は黙っていた。

「すみません。なんでもありません。

…そうですか。それは思ってもみませんでした……僕は、今までずっと、自分のことばかり考えていたのかもしれません。やっぱり僕に神父は向いていないのかもしれませんね」

「そんなことありません。あなたが今の職に就いているのは、きっと神様の思し召しです。それに……私があなたの夢に出てきた平賀ヨゼフと同じ立場であったとしたなら、もう死ぬというとき、きっとこう考えると思いますよ。

……やはりあなたを刺し殺すと」

「……」

ロベルトは何も言葉が出なかった。

「それでは、神のゆるしを求め、心から悔い改めの祈りを唱えて下さい」

「はい」

ロベルトは静かに悔い改めの祈りをささげた。

告解室の神父はつづけた。

「全能の神、あわれみ深い父は、御子キリストの死と復活によって世をご自分に立ち帰らせ、罪のゆるしの為に聖霊を注がれました。

神が教会の奉仕の務めを通して、あなたにゆるしと平和を与えて下さいますように。私は、父と子と聖霊の御名によって、あなたの罪をゆるします」

「アーメン」

戻る